Елена Зелинская о христианстве, цензуре и мастерстве переводчика

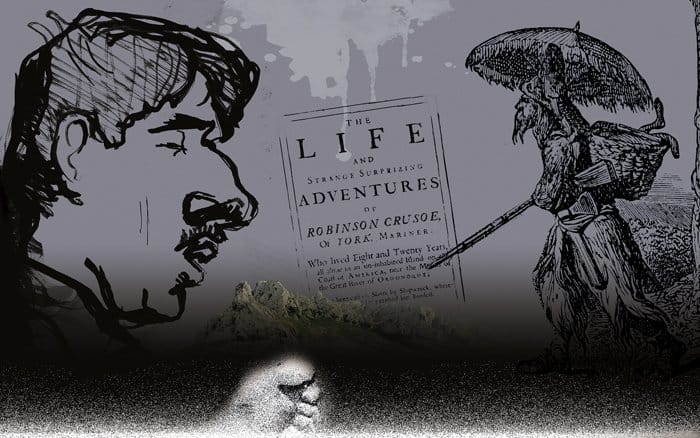

Они остались одни. Не было никого рядом, кто мог бы разделить их муку, вытереть их слезы, подсказать, где выход из тупика. Жизнь, которая еще вчера казалась наполненной событиями и надеждами, вдруг обернулась пустотой, в которой человек предстает лишь маленьким беззащитным созданием. Моряк Александр Селькирк, прототип знаменитого Робинзона Крузо, оказавшийся на далеком острове. Даниель Дефо, автор романа о Робинзоне, поставленный властями к позорному столбу и заточённый в тюрьму. В новой повести известного журналиста и писателя Елены Зелинской «Трое с острова Отчаяния» — история их борьбы: сначала с агрессивным миром, а потом и главного сражения — с самим собой. Последняя глава повести, которую мы публикуем в этом номере, посвящена Корнею Чуковскому, который готовил советское издание «Робинзона Крузо» и оказался заложником системы, поставившей христианство под запрет.

Редакция

***

Мир, который окружал советского человека, молчал. Молчали картины. Неслышно перебирали строчки стихотворцы; как великий немой, молчала рядом с нами великая литература.

Школьники парами чинно шли по залам, рассматривая отрезанные головы на блюдечке, босые пятки странника, припавшего к коленям старика, мальчика на берегу реки и дяденьку в капюшоне, который положил на лоб ему руку. Учительница выстраивала класс полукругом в зале древнерусской живописи, и иконы молча смотрели на детей. Они-то говорили. Это мы не знали языка.

Обязательный «духовный набор» советского интеллигента: музей, филармония, Пикуль. Все — да — «проходили» в школе литературу, проходили и не улавливали аллюзии второго, третьего плана — да что там третьего! — как вообще можно читать Достоевского и Пушкина, не зная Священного Писания? О чем говорит старец Зосима с Алешей? Кто такой этот шестикрылый Серафим, явившийся на перепутье?

Ходили в «культпоход» в театр — и Иоланта пела своему рыцарю «любовные» песенки. Посещали филармонию, и ни один из нас не знал, что Бах писал свои концерты для богослужений.

От нас отсекли все нити, которые связывают с христианством.

В выхолощенном мире литература подменялась начетничеством. Великая живопись превращалась в комиксы. Музыка — в развлечение для профессионалов. Пустая душа заполнялась пустотой. Как осатанелые, мы вытесняли из сознания духовную сферу, и смыслом жизни оставили материальные цели. Это началось практически сразу. У бар из усадьбы легко вытащить пианино, но невозможно украсть умение понимать музыку. Можно дом завесить крадеными картинами, но ни у кого еще не получалось позаимствовать чувство прекрасного.

Каждая душа, как известно, по природе своей христианка. Что с ней станется, если у нее отнять Христа?

***

«Вот уже 4-я ночь, как я не сплю. Стыдно показаться людям: такой я невыспанный, растрепанный, жалкий. Пробую писать, ничего не выходит. Совсем разучился. Что делать? Иногда думается: как хорошо умереть».

Вид комната имела самый отчаянный. Одеяло, сбитое в ком, свернутые в жгуты простыни, измятые подушки валялись на полу, растопырив четыре угла.

… — И подушка, как лягушка, как лягушка… — бормотал скрюченный за столом человек в поношенном пальто без пуговиц. Поднятый воротник закрывал голую шею, а длинное, измятое лицо обхвачено было руками, которые торчали из съехавших рукавов чуть ли не до локтя. Волосы патлами свисали на ладони, на лоб, на глаза, которые он то сжимал, то раскрывал во всю ширь, словно силясь высыпать набившийся в них песок. Стол был завален так, что казалось, за ним работает не меньше трех человек: раскрытые книги, бумаги переваливались через край, сползали на пол и разбегались по комнате. Стеариновые пятна лепились на тетрадях, на листах, исчерканных правками, с наклеенными тут и там полосками бумаги, — словно карты фантастической местности, по которой нельзя пройти без Вергилия. Удушливый запах брома, казалось, пропитал этого человека до самого основания, так и не принеся, впрочем, ни малейшего облегчения. Сон не шел.

Корней Иванович Чуковский жестоко мучился бессонницей.

«Я представляю из себя уникальное существо: меня можно показывать за деньги — и не сплю, и не зарезался».

Он тяжело поднялся, опираясь ладонями на стол, и подошел к окну. Непроглядная темень заглотила все, что его окружало: лес, дорожку, домики, — ни в одном не видно было дрожащего мерцания свечи. Он щелкнул костяшками пальцев по окну:

— Давай, проснись, хоть ты составь мне компанию! Даром я тебя все лето кормил!

…Паук развесил свою сеть за оконной рамой, проникнув туда через крошечную дырочку в верхнем углу окна, осколок выпал, наверное, когда раму прибивали к переплету. Роскошная паутина переливалась на солнце всеми цветами радуги, а проворный хозяин с перекрестом на спине сновал вверх-вниз, как матрос по вантам, поджидая добычу. А кто же нарочно будет пробираться сквозь дырку, чтобы попасть, прямо скажем, на обеденный стол?

А мух Корней Иванович приметил давно.

По утрам он любил посидеть на крыльце, подставив лучам воспаленные веки. На деревянных перилах, согретых солнцем, мостились целые стаи насекомых с позолоченными брюшками, и жужжали, словно пчелы в улье. Поднявшись, Чуковский ловким движением длинной руки захватил пригоршню мух, и одну за другой засунул в дырку в верхнем углу окна. За лето хозяин паутины растолстел, и так привык к ежедневному плотному завтраку, который неизменно поставлял ему Корней Иванович, поднося к окну в специально заведенном для этого дела конверте, что уже не сидел на сигнальной нити, а быстро бежал навстречу кормильцу…

Чуковский стукнул по стеклу еще раз: «Ну, где ты там?».

За окном не было ни движения.

Он отвернулся, раздосадованный, и полой раскрывшегося пальто задел кипу бумаг, которые скользнули, потянув за собою еще какие-то обрывки, свеча качнулась, и тень заскакала на старых ободранных обоях.

Огромные пучеглазые головы, тонкие длинные ноги, узкие, как лопасти пропеллера, крылья, — все плясало, крутилось, сверкая позолоченными брюхами, а в углу, там, где только что лежало скомканное одеяло, сидел, набычившись, огромный черный таракан, и его усы шевелились, как радиоантенны, и прищуренные темные глаза смеялись над ним, и подвигались все ближе, ближе…

Принесите-ка мне, звери, Ваших детушек, Я сегодня их за ужином скушаю!

***

«Когда в тридцатых годах травили „Чуковщину“ и запретили мои сказки — и сделали мое имя ругательным, и довели меня до крайней нужды и растерянности, тогда явился некий искуситель (кажется, его звали Ханин) — и стал уговаривать, чтобы я публично покаялся, написал, так сказать, отречение от своих прежних ошибок и заявил бы, что отныне я буду писать правоверные книги — причем дал мне заглавие для них “Веселой Колхозии”. У меня в семье были больные, я был разорен, одинок, доведен до отчаяния и подписал составленную этим подлецом бумагу. В этой бумаге было сказано, что я порицаю свои прежние книги: “Крокодила”, “Мойдодыра”, “Федорино горе”, “Доктора Айболита”, сожалею, что принес ими столько вреда, и даю обязательство: отныне писать в духе соцреализма и создам… “Веселую Колхозию”. Казенная сволочь Ханин, торжествуя победу над истерзанным, больным литератором, напечатал мое отречение в газетах, мои истязатели окружили меня и стали требовать от меня “полновесных идейных произведений”. В голове у меня толпились чудесные сюжеты новых сказок, но эти изуверы убедили меня, что мои сказки действительно никому не нужны — и я не написал ни одной строки. И что хуже всего: от меня отшатнулись мои прежние сторонники. Да и сам я чувствовал себя негодяем. И тут меня постигло возмездие: заболела смертельно Мурочка. В моем отречении, написанном Ханиным, я чуть-чуть-чуть исправил слог стилистически и подписал своим именем…»

Если позволено было бы дописать дневниковую запись Корнея Чуковского, то последняя фраза завершилась бы словами: обмакнув перо в собственную кровь.

***

Как многое можно сказать, глядя на этих истерзанных людей из нашего далека!

Можно упрекнуть, что они сами произнесли все слова, которые вызвали на поверхность их жизни пропахшего серой Ханина. Можно вспомнить, что и сам Ханин спустя пару лет упал лицом в хлюпающий кровью пол в подвале Лубянки. Не лишним будет рассказать и о судьбе Лидии Чарской, которая умерла от голода в пустой комнате, где не было ничего, ничегошеньки, ни стула, ни куска хлеба, — только нацарапанный на стене телефон Зощенко. А ведь это он, Корней Иванович Чуковский, первым разоблачил «пошлые» книжки детской писательницы, чью «Княжну Джаваху» читали девочки по всей России наравне с Гоголем и Пушкиным. «Особенно недосягаема Чарская в пошлости патриото-казарменной: “Мощный Двуглавый Орёл”, “Обожаемый Россией монарх”,.. “христолюбивое воинство”», — писал молодой критик, уничтожая вслед за Чарской и журнал «Задушевное слово» за его религиозное «ханжестово», и всю «старорежимную» детскую литературу.

Но нас никто над ними судьями не поставил. Только с горечью и содроганием можем мы смотреть, как ползли на них изо всех углов страшные хтонические чудовища и правили свои страшные брачные обряды, плавя людскую жизнь в единое целое со смертным ужасом, как оживали ночные кошмары и наваливались на все живое своим позолоченным брюхом.

«Выросла целая плеяда “Чуковских”, которые занимаются беспредметным развлекательством, — обличает некто Разин в своей статье «Про серого заиньку и пятилетку». — В книге Чуковского “Мойдодыр” имеются моменты религиозного мировоззрения (“Боже, Боже, что случилось”)».

Не станем делать даже осторожные, осмотрительные предположения, что именно мучило Чуковского. Новомодные барбитураты? Боль — что разгромлена жизнь, что он, по его собственным словам, не написал и тысячной доли того, что мог написать? Разочарование во всем, что так бодрило в молодости? Остановимся на свидетельстве очевидца, который явил свою проницательность всему читающему миру.

Евгений Шварц: «Он (Чуковский) бушевал в одиночестве, не находя пути по душе, без настоящего голоса, без любви, без веры…»

***

…Он упал в кресло, откинувшись на его круглую плетеную спинку, и не выпрямляясь, только вытянув вперед длинную руку, взял со стола книгу в кожаном переплете. На обложке, одетый в высокий малахай, сшитый из козьей шкуры, стоял одинокий человек. Укрывшись от палящего солнца самодельным зонтиком, он смотрел вдаль, в открытое море, нарисованное яркой синей краской, смотрел напряженно, страстно, словно искал там спасительный ответ. Даниель Дефо. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове».

Книга легла на худые мосластые колени и, распахнувшись под небрежным движением пальца, открылась на случайной странице.

Книга легла на худые мосластые колени и, распахнувшись под небрежным движением пальца, открылась на случайной странице.

«Но теперь, когда я захворал, моя совесть, так долго спавшая, начала пробуждаться, и мне стало стыдно за свою прошлую жизнь. И я взмолился: «Господи, будь мне помощником, ибо я нахожусь в большой беде!»»

— Черт побери! — вскричал Чуковский и с размаху швырнул книгу в тот угол, где бесформенным комком валялось одеяло, — этого никогда никто не напечатает!

***

Перевод Чуковского — уникальное произведение. Таких больше нет, учитывая, что книга Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» была переведена на все человеческие языки и не раз. Но ничего подобного не существует. Никому не пришло бы в голову взять ножницы и вырезать из великого христианского романа, из духовной биографии человека, саму суть.

Кем предстает советскому ребенку Робинзон Крузо? Нет, это не хлюпик из старорежимного перевода Марии Шишмаревой, отягощенный религиозными исканиями. Чудак в высокой шапке из козьей шкуры, ремесленник, который умеет при помощи ногтя и палочки построить хижину, развести костер, посадить репку. Бодрый, энергичный оптимист, который не теряет присутствия духа ни при каких обстоятельствах. Атеист, который вместе с дикарем Пятницей смеется над догматами христианской церкви. Приключение, умение выжить, стойкость, человек — покоритель природы, — вот «Робинзон Крузо», которого мы знаем с детства.

***

«И вот, не спросив ни родительского, ни Божьего благословения, я сел на корабль, отправляющийся в Лондон».

Сначала надо было поработать над происхождением. Купеческое сословие — чуждый класс. Сделать отца Робинзона крестьянином или рабочим мануфактуры? Можно. Но не исчезнет главное — драма раскаяния героя в том, что он пренебрег волей отца, нарушил пятую заповедь. Что делать? А вот что. Построить конфликт между идеологически чуждым отцом, который, как и все купцы, заботился только о собственной выгоде, и сыном, который рвется к светлому будущему. У Дефо — отец укоряет и упрашивает молодого человека отказаться от рискованного замысла. Это все надо убрать. Глубоко втянув воздух, словно собираясь нырять, Корней Иванович вздохнул и нацарапал на узкой полоске бумаги: «Горе тебе, если убежишь, — кричит черствый сердитый папаша». Смазав обратную сторону бумажки клеем, он приложил ее на зачеркнутую фразу Даниэля Дефо и несколько раз провел сверху пальцем — для верности. Казалось бы, исправление невелико, но оно полностью меняет смысл в правильном, в нужном советскому человеку направлении.

Робинзона охватывает глубокое раскаяние? Пишем: «боялся гибели».

Таак. Буря. Команда корабля перед лицом опасности. Матросы молятся — заменяем: паникуют.

Сама суть книги заключается в том, что герой старается понять смысл своей жизни, во всем уповая на волю Господа. Вот этого не нужно. Чуковский создает образ человека, который всего добивается сам. Приходится уточнять содержание.

Дефо пишет: «Очутившись на земле (после кораблекрушения), возблагодарил Бога за спасение моей жизни, я ходил по берегу, воздевал руки к небу». Этот абсолютно непонятный и бессмысленный с точки зрения советского человека эпизод нуждается в обновлении. Сделаем проще: «Я стал бегать и прыгать, и даже пел и плясал».

Чуковский работает, слово за словом вытравливая из текста все несоветское. Он хорошо выучил урок.

«Боже! — восклицает Крузо, — спасибо, что я добрался до берега!» — «Какое чудо, что я добрался в такую погоду до берега».

Следом за своим героем бредет переводчик по острову Хуан Фернандес, травянистые тропы ведут его между редких сосен, к каменистому берегу, по которому быстро, бочком, бегут крабы… Высоко на утесе появился белый силуэт: коза! Робинзон хватает ружье. «Это был первый выстрел, — замечает Дефо, — раздавшийся здесь с сотворения мира». Как бы не так! Правка просится сама: «Это был первый выстрел, раздавшийся в этих диких местах».

Корней Иванович с шумом отпил остывшего чая из стакана и поставил его обратно, словно прижимая серебряным подстаканником ворох исписанных листов. Дефо, наконец, нарушает одиночество своего героя — он встречает молодого человека, аборигена, называет его Пятницей. Задача непростая. Робинзон — представитель английского империализма, и отношения между ним и Пятницей — типичные отношения колонизатора и туземца: белый должен поработить дикаря, ограбить. Упускать эпизод нельзя, надо показать, что первым шагом для порабощения является Крещение. Оставляем, — решает Корней Иванович. Вначале Робинзон поработит Пятницу морально, то есть, обращая в христианство. С ограблением труднее — отнять у Пятницы нечего, да и Робинзону ничего не нужно, кроме того, что у него есть, а остров принадлежит обоим в равной степени. Как же быть? Опыт советской антирелигиозной пропаганды услужливо подталкивает к юмористическому решению. Выставим христианство Робинзона в смешном виде. Простой человек, труженик копья, Пятница будет задавать прямые вопросы, вопросы естественного человека, на которые Робинзон, с детства подвергнутый облучению религии, не сможет, однако, найти ответ, будет выкручиваться и юлить. «Вот почему, — бесхитростно спрашивает Пятница, — если Бог такой сильный, как дьявол, почему Бог не убей дьявол, чтобы он не делал больше зла?»

Прищурив один глаз, Чуковский берет ножницы и аккуратно вырезает ответ, который дает читателю Даниель Дефо: «А ты лучше спроси, — отвечал я, — почему Бог не убил тебя или меня, когда мы делали дурные вещи, оскорбляющие его; нас пощадили, чтобы мы раскаялись и получили прощение».

***

…Однажды во сне он искал нужную дверь, не нашел, упал в яму: «Разбился и проснулся с тем чувством, что и в жизни со мною то же: не знаю, в какую дверь, не знаю, в какую дверь, — и яма»…

Давайте остановимся на мысли, что Господь видит наши мотивы. Будем верить, что Корней Иванович Чуковский режет ножницами не страницы любимого романа, а собственную душу, что, мучаясь ночью в темном доме, он пытается сквозь цензуру спасти, донести до нас весть о Великом Поиске, в который однажды отправился шотландский моряк Александр Селькирк, английский гений Даниель Дефо и Робинзон Крузо из Йорка, обретший душевный покой на острове Отчаяния.

***

Краснощекая тетка, перехваченная под мышками клетчатым платком, остановилась у крыльца, освещенного первыми скудными лучами солнца. Гремя бидоном, она подвинула на середину ступеньки стеклянную банку, с вечера выставленную за дверь хозяйкой домика, и белая молочная струя зажурчала под ее руками. Окно первого этажа распахнулась, и оттуда высунулась женщина с коротко стриженными, по-утреннему встрепанными волосами.

— Тише, — зашипела она сдавленным шепотом.— Тише! Папа спит!

Елена Зелинская, вице-президент общероссийской общественной организации «МедиаСоюз»