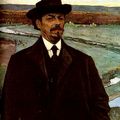

Нестеров Михаил Васильевич. Автопортрет. 1915

Если… не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. (Мф. 18: 3)

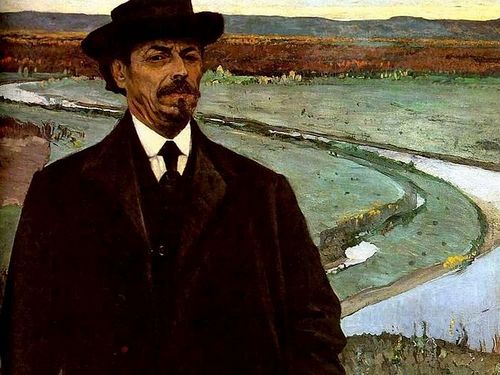

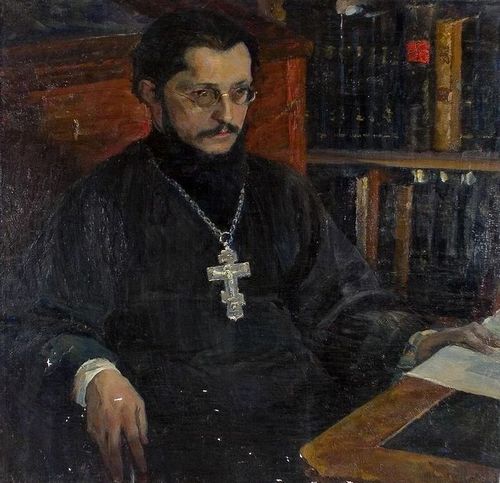

В 1933 году художник Михаил Нестеров заканчивает работу над картиной «Страстная седмица», лейтмотивом которой является покаяние русского народа – от интеллигенции до простого крестьянина, – и датирует ее 1914 годом, на случай обыска в московской квартире на Сивцевом Вражке, принадлежавшей его дочери Ольге. Годом, когда началась Первая мировая война, положившая начало тяжелому и страшному периоду в истории России. На картине в великопостном облачении художник изобразил священника Леонида Дмитриевского, с которым познакомился в Армавире в 1918 году. Отец Леонид появится не раз на послереволюционных полотнах Нестерова. Брат отца Леонида, священник Ставропольской епархии, в 1919 году был зарублен красногвардейцами, сам отец Леонид чудом избежал расправы, а его супруга в том же году умерла от сердечного приступа. Последняя встреча Нестерова с отцом Леонидом состоялась в 1938 году, когда художник приютил возвратившегося из трехлетней ссылки священника на ночь на Сивцевом Вражке. Это был тот самый год, в который расстреляли зятя художника, его дочь Ольгу отправили в ссылку, а сам Нестеров, будущий лауреат Сталинской премии, провел две недели в Бутырской тюрьме.

«Тяжелые думы»

«Теперь, когда переписка, выражение живой мысли, чувства так осложнено, когда желанные “свободы” наконец дарованы нам в таком изобилии, теперь-то мы и оказались молчаливы как никогда. Таков смысл “Сказки о рыбаке и рыбке”. Такова воля небес!»[4].

Нестеров здесь довольно емко описывает свой взгляд на революционную «борьбу за свободу»: Россия вновь оказалась у разбитого корыта.«Подъезжая к новой своей квартире, в воротах Щербатовского дома встретился мне священник. Грешный человек, подумал: быть беде. Так и вышло. Спустя три года я потерял на Новинском все мое имущество. В 1919 году моя квартира была разорена. Спасти из нее не удалось ничего. Моими рисунками, эскизами, по словам очевидцев, как снегом, покрыт был Щербатовский двор»[5].

В 1918 году Нестеров из Москвы уезжает в Армавир, где в то время находилась его семья. В Армавире он тяжело переносит воспаление легких, а также становится свидетелем кровавых событий революции: за годы гражданской войны в Армавире трижды менялась власть. В 1923 году Нестеров пишет Жиркевичу: «Сейчас каждый из нас может порассказать о себе и близких многое такое, что не всякому романисту с самой бурной фантазией будет под силу»[6]. В Москву Нестеров возвращается в 1920 году, супруга с детьми – через год, в 1921-м. Оставшиеся в Москве рисунки и эскизы художника безвозвратно погибли – теперь он «гол как сокол! Так, как был лет 35 тому назад. Только тогда была молодость и надежды… Такова была воля Божия!»[7]. Интересно без излишних комментариев ознакомиться с отрывками из четырех писем Нестерова Жиркевичу, в которых четко прослеживаются взгляды художника на Февральскую и Октябрьскую революции и выражаются его мысли относительно будущего России. 2 апреля 1917 года, Москва:«Я лично пережил события весьма сложно и трудно… Я был бы счастлив, если бы верил… в благо переворота. Увы! Этой веры во мне нет… Итак, долг и разум говорят одно, а совесть и сердце влекут властно к тому хорошему, былому. А хорошее, конечно, было, иначе Россия не была бы тем великим государством, каким она все же до сих пор признаётся».

«День и ночь мы жили под выстрелами… На людей охотились, как на зайцев, это мы наблюдали из окон»23 ноября 1917 года, Москва:

«Вся жизнь, думы, чувства, надежды, мечты как бы зачеркнуты, попраны, осквернены. Не стало великой, дорогой нам, родной и понятной России. Она подменена в несколько месяцев. От ее умного, даровитого, гордого народа – осталось что-то фантастическое, варварское, грязное и низкое… Всё провалилось в тартарары. Не стало Пушкиных, нет больше Достоевских и Толстых – одна черная дыра, и из нее валят смрадные испарения “товарищей” – солдат, рабочих и всяческих душегубов и грабителей… День и ночь мы жили под выстрелами… На людей охотились, как на зайцев, это мы наблюдали из окон. Но так или иначе, но нас пока Бог миловал. Но мы “буржуи” все же и по сей день под угрозой, и как “сознательные” телята – ждем своего часа».

27 декабря 1917 года, Москва:«Если я и вижу некоторую надежду на лучшее будущее – то это пока лишь в области жизни религиозной, церковной, в установлении Патриаршества. В удачном выборе Патриарха – Тихона… Быть может, благодаря его мудрости суждено России увидеть лучшие дни. Дай-то Бог!»

«Работа дает веру, что через Крестный путь и свою Голгофу Родина наша должна придти к великому воскресению»12/25 мая 1918 года, Москва:

«В народном, в массовом сознании произошел под различными условиями и главным образом голодом – крутой надлом… “Очарование” проходит… Недавний (второй) крестный ход был тому лучшим подтверждением… Сколь малолюдно и “подневольно” было празднество 1-го мая, столь многолюдно, единодушно и величественно-радостно было торжество на той же Красной площади в Николин день… Личность Святейш[его] Патриарха Тихона всё более и более становится ценной, отвечающей самой идее Патриаршества. Ничего суетного, нашего мирского. Все значительно, просто – величаво. Все – без фраз, все дело, и дело достойное, значительное, разумное, все веско и истинно…

Личная моя жизнь проходит, как и раньше, в работе… Работа дает веру, что через Крестный путь и свою Голгофу Родина наша должна придти к великому воскресению».

«На Руси. Душа народа»

«…мне удалось написать давно задуманный портрет с м. Антония Харьковского – этого как более даровитого из наших иерархов, но и более страстного, что иногда мешает ему быть мудрым. Сейчас у меня три портрета: Л.Н. Толстого, м. Антония и профессоров – лучших и даровитейших философов – богословов наших – отца Павла Флоренского и С.Н. Булгакова. Все три портрета как бы восполняют один другого в области религиозных исканий, мысли и подвига»[8].

Летом 1914 года, накануне начала Первой мировой войны, предтечи революций 1917-го, Михаилу Нестерову приснился сон – «страшный сон», – который он перенесет на одноименную акварель, пропавшую в годы революции и вновь повторенную художником в 1924 году. Нестеров словно предчувствовал страшные времена для горячо любимой им Родины.«Вижу я себя на Волге… Начинается непогода. Далеко прогремел гром, облака сгустились, нависли над рекой. Солнце спряталось. По Волге забегали “барашки”. Темнеет, еще удары. По холмам справа зашумел сосновый бор. Быстро надвигалась черная туча. Сверкнула молния. Где-то по Заволжью прокатился гром. Дождь полил. У самого ближнего берега Волги справа вижу деревянную часовню с куполком. К часовне с берега перекинуты сходни, такие, как бывают от берега к пароходным “конторкам”. На берегу у часовни стоит столик, на нем огромный старого письма “Спас”. Перед Ним теплится множество свечей. Пламя, дым от них относит в сторону ветром. Однако, несмотря ни на дождь, ни на ураган, свечи горят ярким пламенем. Тут же слева от часовни стоит старая-старая белая лошадь, запряженная в телегу, а головы у лошади нет. Она отрублена по самые плечи, по оглобли с хомутом и дугой. С шеи на землю капает густая темная кровь: кап-кап, кап-кап. Целая лужа крови. Земля стала красная, темно-красная. А Волга все шумит, гром грохочет»[9].

«Девушка у пруда»

Олег Лазарев

Литература:- Нестеров М.В. О пережитом. 1862–1917. Воспоминания. М.: Молодая гвардия, 2006.

- Нестеров М.В. Письма. Л.: Искусство, 1988. Наше наследие. 1990. № 3 (15). С. 17–24.

- Дурылин С.Н. Нестеров в жизни и творчестве. М.: Молодая гвардия, 2004.

- Дурылин С.Н. В своем углу. М.: Молодая гвардия, 2006.

- Погорелова Ирина. Отец Леонид Дмитриевский и Михаил Васильевич Нестеров. Страстная седмица // http://acmus.ru/news/stati/mvnesterov_strastnaya_sedmica/index.php

- Фудель С.И. Собрание сочинений: В 3-х т. Т. 1. М.: Русский путь, 2001.