Молога. Как водолазы работают в затопленном городе

Рыбинское водохранилище. При его создании в 1930–1940-х годах было затоплено 700 сел и деревень, более ста храмов, 4 монастыря. Под водой оказался целый город — Молога. Этой зимой команда водолазов начала проект по поиску затопленных святынь и исторических памятников.

130 тысяч человек лишилось своей родины ради электрификации Москвы и Московской области. Большая часть людей была переселена в Рыбинск

Подводный игумен

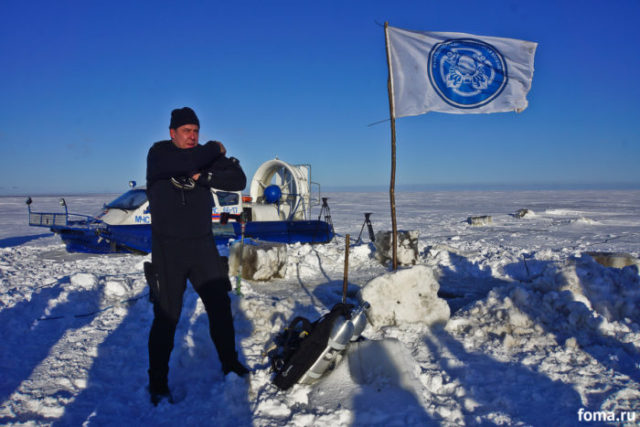

Слепящее солнце, искрящееся под ним снежное покрывало Рыбинского водохранилища, пронизывающий ветер и трескучий мороз за минус тридцать — обычные условия зимних экспедиций подводников.

Перед экспедицией был составлен поэтапный план работы: разметка территории исследований, поиск остатков затопленных объектов, очистка их поверхностей, фото- и видеосъемка, подъем со дна моря найденных артефактов

Снаряжение водолаза — сухой гидрокостюм, специальная одежда под ним, аккумуляторы, позволяющие сохранять тепло, и непосредственно водолазное оборудование. По весу все это составляет около 60 кг, если не больше.

Снаряжение водолаза — сухой гидрокостюм, специальная одежда под ним, аккумуляторы, позволяющие сохранять тепло, и непосредственно водолазное оборудование. По весу все это составляет около 60 кг, если не больше.

В команде погружения пять человек, один из них отец Иннокентий — игумен Московского Свято-Даниловского мужского монастыря. Он совершил уже больше сотни погружений, 20 из них — подледные.

В команде погружения пять человек, один из них отец Иннокентий — игумен Московского Свято-Даниловского мужского монастыря. Он совершил уже больше сотни погружений, 20 из них — подледные.

— И все равно каждый раз испытываешь трепет перед погружением. Ведь мы здесь соприкасаемся с тем, что скрыто от человеческих глаз, что сегодня можно увидеть только на старых фотографиях. А мы протягиваем руку — и вот она, история, — говорит отец Иннокентий.

— И все равно каждый раз испытываешь трепет перед погружением. Ведь мы здесь соприкасаемся с тем, что скрыто от человеческих глаз, что сегодня можно увидеть только на старых фотографиях. А мы протягиваем руку — и вот она, история, — говорит отец Иннокентий.

В графской усадьбе поселился налим

Журнал «Фома» в материале «Дайвер от Бога» уже писал о разведывательно-водолазной команде под руководством Константина Богданова. В том числе и о сделанной этой командой сенсационной находке — паруснике «Лефорт». В этом сезоне московские дайверы начали работу над новым проектом «Затопленные святыни Мологского края» — исследования остатков затопленных графских усадеб, храмов и монастыря Югская Дорофеева пустынь. Зимой совершили несколько экспедиций — но это только начало. Уже удалось выполнить первую задачу — найти остатки Иловны, старинной графской усадьбы Мусиных-Пушкиных. В архивах сохранилось всего лишь несколько фотографий усадьбы. Ее владелец — граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин, ученый, открыватель «Слова о полку Игореве», тайный советник, обер-прокурор Синода, президент Академии художеств. Видное положение при дворе, земли в нескольких местных и подмосковных уездах. Лето граф с семьей проводил в Иловне: красивый дом, аркада набережной и каменные львы. Все это было затоплено при устройстве Рыбинского водохранилища.

В архивах сохранилось всего лишь несколько фотографий усадьбы. Ее владелец — граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин, ученый, открыватель «Слова о полку Игореве», тайный советник, обер-прокурор Синода, президент Академии художеств. Видное положение при дворе, земли в нескольких местных и подмосковных уездах. Лето граф с семьей проводил в Иловне: красивый дом, аркада набережной и каменные львы. Все это было затоплено при устройстве Рыбинского водохранилища.

— При погружении мы попадаем примерно в центральную часть, где видны лестницы набережной, украшенные статуями львов, — Константин показывает архивное фото усадьбы. — Удивительно, но набережная практически полностью сохранилась. Нам удалось отснять арку, которая была по центру на прогулочной площадке, у воды. Потом дальше пошли — в правую сторону, сняли несколько аркад, они уцелели, в одной стоял налим.

— При погружении мы попадаем примерно в центральную часть, где видны лестницы набережной, украшенные статуями львов, — Константин показывает архивное фото усадьбы. — Удивительно, но набережная практически полностью сохранилась. Нам удалось отснять арку, которая была по центру на прогулочной площадке, у воды. Потом дальше пошли — в правую сторону, сняли несколько аркад, они уцелели, в одной стоял налим.

Некоторые портики занесены илом, но, в общем, это полноценное архитектурное сооружение, которое сегодня полностью скрыто под водой и более чем реально напоминает легенду о граде Китеже. Да и наш проект во многом — это своего рода град Китеж: показать людям, далёким от дайвинга, как затопленные святыни проявляются из-под воды спустя 70 лет после затопления. Естественно, благодаря команде проекта и современным технологиям 3D-моделирования.

Некоторые портики занесены илом, но, в общем, это полноценное архитектурное сооружение, которое сегодня полностью скрыто под водой и более чем реально напоминает легенду о граде Китеже. Да и наш проект во многом — это своего рода град Китеж: показать людям, далёким от дайвинга, как затопленные святыни проявляются из-под воды спустя 70 лет после затопления. Естественно, благодаря команде проекта и современным технологиям 3D-моделирования.

Вы там не замерзнете?

Но к чему такие жертвы, зачем лезть в воду в жуткий мороз? Дело в том, что зимой легко добраться до нужного места по льду, плюс к этому— нет волны, сезон работы менее зависит от погоды. Хотя морозы и метель периодически вносили коррективы в планы команды — оборудование обмерзало до начала погружения. И еще очень важно — в холодный сезон вода не цветет, а значит, видимость в разы лучше и будет качественная съемка. Только надо двигаться плавно, трогать ничего нельзя: вода может мгновенно помутнеть, и съемка станет невозможной. На самом деле, говорят подводники, подо льдом не так холодно, как может показаться на первый взгляд: главное — это хорошее снаряжение.

Только надо двигаться плавно, трогать ничего нельзя: вода может мгновенно помутнеть, и съемка станет невозможной. На самом деле, говорят подводники, подо льдом не так холодно, как может показаться на первый взгляд: главное — это хорошее снаряжение.

Конечно, не стоит думать, что погружение — дело легкое. Особенность подлёдных погружений состоит в том, что у человека подо льдом нет возможности прямого всплытия. В случае какой-либо аварии он может выйти только там, где входил. В майне. А до неё порой ещё надо доплыть. Иногда метров 50, а иногда и больше.

Дорога к храму лежит через прорубь

В один из приездов исследователи вместе с игуменом Иннокентием долго ходили по льду со старыми фотографиями в руках. Была задача привязаться к местности и найти место расположения церкви Преображения Господня. По описаниям конца XIX века — трёхпрестольный храм с колокольней постройки конца XVIII века.

Особую интригу добавлял тот факт, что на большинстве дошедших до наших дней фотографий 1930-х годов у храма в усадьбе Иловна не было колокольни. Нам удалось выйти на точку только с третьего раза. Каким-то чутьем отец игумен показал место, где надо пилить майну, чтобы войти в храм, — и иследователи оказались прямо в главном алтаре.

В ту экспедицию удалось поднять на поверхность образец плитки — прекрасно сохранившейся. И самое главное — осколок колокола с изображением Николая Чудотворца. Датировку и авторство установили эксперты колокольного центра при Даниловом монастыре — это был колокол производства московского завода Струговщиковых. Сегодня таких колоколов сохранилось всего три.

— Это средняя часть колокола, она очень тонкая. Представьте, если продолжить окружность — это мог бы быть колокол весом около 300 килограмм! — делится радостью от находки игумен Иннокентий.

— По сути, дно Рыбинского водохранилища сейчас — это уникальный большой музей с исключительными объектами, — говорит Константин Богданов. — Но музей, который нужно долго открывать. Так что у нас еще много интересной работы впереди!

Сегодня разведывательно-водолазная команда вместе с центром водных видов спорта Ветрино в Брейтовском районе уже наметила план на ближайшие полтора года. Одним из ближайших объектов поиска и исследования станет Югская Дорофеева пустынь.

Текст: Юлия Маковейчук

Фото: Ольга Акулова

Подводный фотограф: Иван Боровиков

Авторы ролика: подводные съемки — Иван Боровиков, надводные — Евгения Горкина