Два блокадных дневника. Две родные сестры — питерские интеллигентки, сестры милосердия в Первую мировую войну. Учитель и врач. Две православные христианки, сохранившие веру в самых страшных испытаниях. Татьяна Константиновна Великотная и Вера Константиновна Берхман.

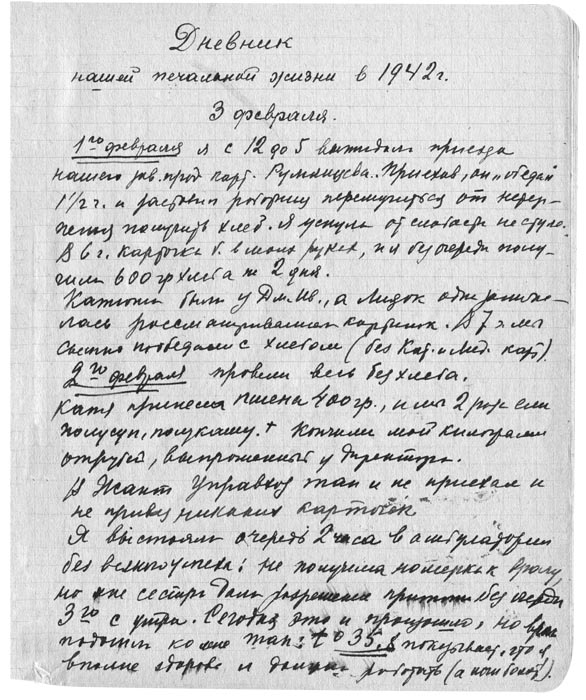

Татьяна Великотная. Дневник нашей печальной жизни

* * *

Саша, для тебя пишу я эти скорбные строки. Ты отделен от меня тысячами километров, и нет надежды на нашу скорую встречу. Но если Бог судил тебе вернуться домой в Ленинград, а мне дожить до твоего возвращения, то многое может уже стереться из моей памяти всеразрушающим временем, а я хочу, что бы ты знал, какие тяжелые минуты пережили мы в эту страшную зиму 1941–1942 годов.

Саша, для тебя пишу я эти скорбные строки. Ты отделен от меня тысячами километров, и нет надежды на нашу скорую встречу. Но если Бог судил тебе вернуться домой в Ленинград, а мне дожить до твоего возвращения, то многое может уже стереться из моей памяти всеразрушающим временем, а я хочу, что бы ты знал, какие тяжелые минуты пережили мы в эту страшную зиму 1941–1942 годов.

* * * 14-го утром Катюша поздравила меня с Новым годом, а я расплакалась и говорю ей: «Ник. Ал. (муж Т. В. — ред.) умирает, у меня больше нет семьи, не оставьте меня». Катюша крепко меня поцеловала и сказала: «Не оставлю ни за что, что вы говорите! Будем всегда вместе». И вот потянулись печальные дни. Папа стал слабеть с каждым часом. Наши ночные разговоры стали прекращаться. Папа дремал или спал все дни. В эту неделю (с 14 по 21) все кругом говорили о хлебной прибавке. Я лихорадочно ждала каждого нового дня, чтоб получить новую порцию побольше и чтоб папа хоть немного подкрепился хлебом. Раз ночью папа услышал, как я шепчу молитву «Отче наш». «Прочти еще раз», — сказал он мне. Я прочла, а он повторял за мною. «Прочти все молитвы», — попросил он. Я лежала и в церковном порядке читала. Когда я прочла молитву Николаю-угоднику и твоему святому Ал[ексан]дру Невскому, он подсказал: «А Татьяне?» Я прочла и мученице Татьяне.

* * * 18-го был день моего рождения, в воскресенье. В этот день Катюша всегда уходит в госпиталь к Дмитр[ию] Ивановичу. 17-го в субботу мы решили отпраздновать мое рождение питьем какао. Я принесла из совхоза ½ литра молока (последняя «милость» бывшего директора, при кот[ором] я поступила), чашку дала выпить папе, а на остальном молоке с разбавкой водою сварили какао. Катюша положила туда сахарину — наследство от умершего 28 декабря дедушки Дурандина, и Катя с Лидочкой пришли к нам пить. Папа был очень доволен, ему вышло 1½ чашки. После какао Лида ушла к себе, Катя осталась, и тут я взяла псалтырь и прочла вслух псалом 90, и затем, вспомнив, что мы накануне великого праздника Крещения, я прочла соответствующие места из Евангелия. Папа и Катя со вниманием слушали. Я прочла и рождественские, и сретенские Евангелия. Папа сказал мне как-то ночью (не помню, когда именно, но в одну из этих 9-ти ночей): «Нам следует отслужить благодарств[енный] молебен о спасении Саши». В другой раз сказал: «Ты сходи в Шувалово, как немного поздоровеешь, и причастись». Все это я тебе пишу затем, чтоб показать тебе, как душа человека перед смертью ищет сближения с Богом, ищет идеала вечной правды и вечной жизни.

* * * «Сегодня я умру, — сказал он, — и мне ничего не надо больше. Мне хотелось бы еще пожить, но не удастся». Последняя сознательная фраза до агонии была: «Т. К. меня не всегда понимала», — и вдруг замолчал. Как тяжело мне, Сашок, что эта именно фраза была последней. Ведь и он, папа, меня не всегда понимал, и это есть то плохое, что всегда существует между людьми, а между супругами, в частности. Как часто мы упрекаем себя, что мы не поняли их, обидели, не подошли к ним с большей чуткостью! Катя взглянула на лицо папы — оно сразу изменилось. Дыхание стало тяжелым и резким, глаза расширились и устремились в одну точку. «Николай Александрович, — воскликнула Катя, — Вы больше не будете со мной разговаривать?» Он не ответил. Это была агония.

* * * Если бы ты, Саша, видел, что творится на Шуваловском кладбище! Стоят незарытые гроба! Стоят вскрытые гроба, и покойники в них лежат полураздетые, т. к. с них все сняли, что можно носить, валяются трупы голые, обезглавленные, с вырезанными частично членами. Я пришла в ужас от исхудавшего тела, у которого все же умудрились вырезать верхнюю часть ноги. С какой целью? Вытопить для продажи несуществующий жир?.. Вот эти-то картины и привели меня к сознанию, что лучше быть зарытому без гроба, как папе, чем брошенному на произвол судьбы в гробу.

* * * 4 февраля Отработала 8-часовой день в совхозе. Сварила в печке половину той кошачьей шкурки, что Н. А. опалил и повесил за окно перед болезнью. Выстригла ножницами, сколько могла, шерсть, и кусочки залила водой. Через 3 часа ела (пахло паленым) с хлебом. Комната была так набита опять работницами, ожидающими приезда Румянцева с иждивенч[ескими] и детскими карточками, что было трудно дышать. Я ушла в начале шестого. Дома Катюша сообщила, что опоздала прикрепить в гастроном наши карточки — это очень неприятно, т. к. гастроном лучше всех снабжает и там нет лестницы, а у К[ати] ноги и уже лицо опухли. Я очень за нее боюсь. Мы ежедневно едим все жидкое, и это вредно. Меня, наоборот, качает при ходьбе, ножки, как спички, не держат. Воду из колодца могу брать лишь утром после сна, когда отдохнула. Сейчас записываю при коптилке, К[атя] ушла в лавку, Лидочка рассматривает «Живое Слово» и П. — картинки, я, как Пимен пушкинский, веду летопись.

* * * 8 февраля, воскресенье Сегодня, в 9-м ч. утра я вышла из дому, превозмогая страшную боль в ногах (икры и колени особенно), и потихоньку дошла до Шуваловского кладбища. К моей большой радости, я увидела крестик дорогого Заи около тоненькой ограды и из-за мягких снеговых сугробов не подошла вплотную к могилке. Оттуда — в церковь. Трудно себе представить, сколько в церкви покойников. С правой стороны я сосчитала 10, с левой около 8-ми, это открытые для отпевания. У входа, у дверей, на полу под ближайшими образами нераскрытые гроба, ожидающие очереди. Я подошла к прилавку, узнала от той женщины, у кот[орой] заказывала сорокоуст, что после службы батюшка записывает покойных для заочного отпевания. Служба кончилась скоро, причастников было сравнительно немного, в середине церкви митрофорный священник стал отпевать покойников. Я же с толпой женщин отстояла сперва панихиду, причем, стоя за спиной священника, сама и видела, и слышала, как он помянул папу, а после общей панихиды, протянувшейся довольно долго, т. к. молящиеся подают не только записки, но и целые книжечки-синодики, началась трогательная служба — заочное отпевание. Мне в голову никогда не могло бы прийти, что на мою долю выпадет такая странная случайность — раньше похоронить, т. е. зарыть в землю мужа, а потом — отпеть. За последние годы наш папа трогательно сам провожал покойников. <…> Зато, когда батюшка, истово, хорошо служивший, по нескольку раз, как полагалось по чину, перечитал имена всех заочно отпеваемых умерших — я почувствовала какое-то большое облегчение, словно груз свалился с моей души. После всех грустных молитв, закончившихся «вечной памятью», батюшка предложил нам [пропуск в тексте] взять землю на бумажках и отнести каждому на свою могилу. Тут вышло как-то, что я потеряла могилу из виду и 2 раза искала ее не по той дорожке. Наконец вспомнила, нашла и по сугробу подошла к могиле вплотную. У меня был в руке один лишь подходящий предмет для разрытия снега с могилы — ключ от квартиры. Земля сегодня мягкая, не промерзлая, я ключом выкопала ямку, всыпала землю (вернее, песок) и опять закрыла снегом это место.

* * * Мечтала вымыть голову — воду настолько трудно брать из колодца, что оставила опять, ограничилась только тем, что выстирала смену белья (трикотаж), Сашину ковбоечку клетками, чулки и мягкое полотенце. Мои исхудалые руки не слушаются меня. Чтобы немного помочь Кате, пойду еще раз за водою и тогда уже никуда не буду выходить, а ждать ее прихода с хлебом. От слабости я ничего не могу и не хочу делать. Конечно, если бы было электричество, я с удовольствием бы почитала лежа. Я чувствую, что сердце требует покоя при таком отсутствии питания. Ноги мои болят и мешают мне. Худоба их не поддается описанию. И я так сама страшна, что избегаю всякой возможности смотреться в зеркало. Щеки провалились совсем, цвет лица землистый, скулы и кости не прощупываются, а сразу определяются, и руке неприятно это прикосновение. При таком «питании» к весне вымрет 3/4 Ленинграда. Нас уверяют, что самое худое прошло, обещают подвоз продуктов, а Катя на улице слышала вчера от красноармейца, что будет прибавка хлеба: рабочим — 500 г, служащим — 400, иждивенцам и детям — 350. Скорее бы дали, все легче было бы. Хотя я чувствую, что могла бы за один присест съесть 2 кг хлеба, если бы была такая счастливая возможность.

* * * Тетрадку уношу домой. Может случиться, что завтра и не встану. Стол вскроют, а тетрадку будут читать совсем посторонние лица, до которых мне нет дела, но которые с жадностью и критикой начнут «вычитывать» обо мне, тебе, Кате, о тех, кого я люблю. Да и я заметила, что когда тетрадь была дома, она приносила счастье.

* * * Сейчас 6 ч. веч[ера], светло, могу еще немного почитать. Утром, лежа, читала дипломатию, очень интересная книга о дипл[оматии] Византии и княж[еской] Руси. Но книга по весу тяжела для моих исхудавших рук, и я не могла ее держать долго в лежачем положении. Для этого лучше Ключевский. Я сейчас почитаю «Изгнанника» Всев. Соловьева. Чувствую, что даже на пуховой подушке больно сидеть. Ноги стынут даже в ватиновых чулках.

* * * Вторая радость вчерашнего дня — телеграмма от Сашеньки: «Восьмое получил огорчен пишу каждые три дня целую Саша». Голубой листочек, «проходящая» за № 913/833, лежит в этой же тетрадке. А все же я списываю его словечки, это его чувства, его мысль об умершем папе и обо мне. Дорогой мой! Храни тебя Бог в далекой Астрахани! Как слабы мои руки! Но я наслаждаюсь домашней тишиной — отдыхаю от совхоза и его людей, и если только Саня не обманет, то ее предстоящим приходом. Хотелось бы также, чтоб Евд. Георг. пришла почитать мне Евангелие. Она хочет приготовить меня к переходу в лучший мир. Не дожидаясь ее, я и сама начну читать Святую книгу. В тишине это очень хорошо. * * * Идет Страстная неделя — надо больше читать Евангелие. Евд. Георг. уже с этой целью была у меня два раза. М[ожет] б[ыть], она приведет ко мне священника. Это будет величайшее счастье для меня исповедоваться и приобщиться Св[ятых] Таин.

Это последняя запись в дневнике Татьяны Константиновны. 1 апреля 1942 года она скончалась.

Вера Берхман. Записки оставшейся в живых

* * *

9/VI—1942 г. Вчера я похоронила Марию Александровну и осталась совсем одна, в вымершей квартире. Руки плохо владеют, но пробую: то карандашом, то пером. Пожалуй, пером легче. Много писать не могу, но решила все записывать — оставшись пока одна на свете. Я так решила по примеру Тани; прочитать ее дневник мне не пришлось пока, он на Удельной и его надо взять, а поехать не могу, хоть трамваи ездят давно. С похоронами М. А. мне помогли из № 9-го. Она при жизни их просила мне помочь. Вся ее иждив[енческая] карточка, II и III хлебные декады, ушла на это дело. Гроб, машина от дома на Серафим[овское] кладбище и там еще отдельно за могилу (тоже хлебом), а на крест и не хватило. Мы положили с О. И. веточку и камушек, авось найдем холмик в 9-й день.

* * *

10/VI 4 часа дня, фабрика. Как кричала заведующая! Ужас, как она кричала и кричит. Не на меня одну. Кто дал ей право так кричать? Она истеричка и невыдержанная. Зачем я не выстирала свой халат! Теперь каждый сам для себя. Слуг нет. Мало того, что я тут ничего не делаю, а «проживаюсь», а даже и выстирать не могу. Я ей сказала: «Простите, я сознаю, что как-то мало у меня чувства долга», а она еще пуще: «Что мне с Ваших извинений!» И кричит, что я грязнее всех, что она нашла вошь на кровати после моего дежурства. Правду сказать, что вши еще водятся понемногу, хоть и моюсь, но еще все не горячей водой. Отстираться за зиму нет сил, многое со вшами и гнидами брошено в печку из-за невозможности откипятить — и все еще 1–2 вшинки найду в рубчиках рубашки. У фельдшера И. М. тоже они есть, хоть он дистрофик II, а не III. Я заметила, что дистрофик на дистрофика хуже кричит, чем здоровый на здорового. Чем объяснить? Взаимное раздражение, что ли? Хоть и не отдает себе отчета в патологии другого, а раздражаются от своего на свое же и орут.

* * * На днях иду — и меня спрашивает гражданка: «Не знаете ли Вы о судьбе К. М.?» — «Она умерла в феврале», — говорю. — «А ее подруга В. К. тоже умерла?» — «Нет, — говорю, — я это сама…» — «Боже! — тут закричала эта гражданка. — Так это Вы? Так изменились! Вас не узнать! Вы стали старуха! Вы меня простите, но я никогда бы Вас не узнала…»

Вот эта встреча и объяснила мне, почему так сторонюсь тех людей, к которым раньше даже охотно подошла бы с разговором. Я не стесняюсь того, что я скелетная старушонка с несколькими зубами во рту (благодаря злой цинге их у меня за эту зиму-весну выпало 6), но я стесняюсь того, что — почему-то — осталась жива, когда те дорогие, хорошие умерли. Да. У меня сердце обливается слезами, внутри точащая тоска, но плакать — я не плачу. У меня дрожащее сердце, кувыркающееся при ходьбе, и совершенно сухие глаза. Нет у меня прежней чувствительности, растроганности, мягкости, легкости прежних чувств, нет сил выявить то, что под спудом, я не плачу. Я — не я. Их вспоминаю, что ни шаг. Они во мне живут, как в пустой квартире. Я слышу их шаги. Так что же вы не входите, входите, появитесь, я не испугаюсь!.. Я слышу все время ваши голоса!.. Я слышу Танины песенки и прибаутки, я слышу низкий голос Ксении, побуждающий бодриться и встать из своего гроба — и вместе с тем я больше труп, нежели они…

* * * 8 ч. вечера Вечером 5/VI я ушла к дворничихе соседнего дома, которая ходила по квартирам и у многих умело и ловко и вполне самостоятельно обмывала и обряжала покойников. Я просила ее зайти ко мне рано утром, т. к. не было надежды, что М. А. доживет до утра, и она согласилась. Но когда я пришла к себе домой, то ключ, которым я всегда открывала дверь в свою комнату, не открывался. М. А. все хрипела и хрипела. Я же очень хотела прочитать над ней молитвы. А ключ не открывал комнату. Что тут было делать? И вдруг я поняла, что это за то, что я уносила с А. П. некоторые вещи из ее комнаты, когда она это могла понять. Какие дикие выходки делаем мы теперь! Кого мы боимся? Для чего творим? Неужели не успеть потом? Разве мне нужны эти вещи, которые я все равно раздаю ее клиенткам? Как стало мне сразу все понятно. Господь рассердился и Ангел Его не пускает меня в комнату. Я стала на колени перед дверью. «Ради ее души, — т[ак] сказала я, — не ради моего безобразия!», — и сразу ключ открыл дверь. Я пошла к ней и читала, читала при свете синей лампадки. И когда прочитала, заснула как убитая. Просыпаюсь — светло, стук в дверь, утро. М. А. лежит холодная с открытым ртом — пришла дворничиха соседнего дома. Начала я читать в 11-м часу. А когда скончалась М. А.? В 12 я, наверное, уже спала.

* * * <…> а я пошла к себе, к свирепо встретившей меня, беглеца, М. Ал., в квартире уже умерли все, кроме нее, а я в бегах. Я буквально умирать пришла в свое логово — и встречена была как обреченник. «Иди в свою комнату, возиться с тобой не хочу и не буду. Умела бегать с квартиры? Довольно на тебя плевали? Иди, скорей помрешь в холоде. Никакого толку с тебя, я же вижу». Я была столь апатична, что пошла в свой холод и легла на кровать, стоящую поперек, а не вдоль. Мне было все равно и не обидно ничего и ни на кого не было зла. Старуха снова вошла и сказала: «В Жакт заявлю, тебя выволокут, а мне хватит смертей. Сама еле-еле…» Однако прикрыла пальто (Господь согрел ее сердце). Через неск[олько] минут вошла: «Иди, грейся! На кушетку уложу. Самовар у меня наставлен… Все ж таки теплее. Кто тебя знает, может быть, неровен час, вытянешь?» Это была вполне сама обреченная, особенная, вещая какая-то старуха. Она уже никого не любила и не не любила, она уже от всего отошла в усталости и цинге, но кто же побудил эти руки, ноги, голову, это ее дрожащее сердце отрезать мне ежедневно, не имеющей карточки, по кусочку своего иждивенческого хлеба, — да и не только, пока не дали в феврале карточки, а и дальше, очень часто с приговором «выживай», давала она от своего пайка, когда ей приносила Валя с рынка за проданную какую вещь… Кто грел меня самоваром, как не она! Она ворчала на мое состояние, говорила в глаза ужасы и все-таки тянула в жизнь.

Вера Константиновна скончалась 24 марта 1969 г. Ее похоронили на Шуваловском кладбище в одной могиле с сестрой Татьяной.