28 октября 2019 года в Актовом зале Санкт-Петербургской Духовной Академии состоялась научно-богословская конференция «Теология и религиоведение», организованная кафедрой богословия Духовной школы совместно с Институтом философии РАН и РГПУ им. А. И. Герцена.

Перед началом конференции модератор встречи заведующий кафедрой богословия СПбДА священник Дмитрий Лушников поприветствовал гостей и предоставил первое слово проректору по научно-богословской работе протоиерею Константину Костромину:

«Дорогие коллеги, конечно, очень важно развивать богословские исследования в Духовных школах. И это необходимо делать, в том числе при помощи налаживания диалога между философией, религиоведением и богословием. При этом важно их обоюдное движение навстречу друг другу. И богословие со своей стороны должно понять, каким образом оно может сочетать умозрительное, в какой-то степени умное в богословском смысле знание о Боге, с философскими категориями и религиоведческими понятиями».

Далее мероприятие продолжили доклады, посвящённые различным направлениям религиоведения.

Кандидат философских наук, научный сотрудник Института философии РАН Т. С. Самарина выступила с докладом «Феноменология религии как диалог теологии, религиоведения и философии», в котором рассказала о развитии феноменологической традиции в религиоведении, упомянув, что у ее истоков стоял кантианец Яков Фридрих Фриз, считавший, что у человека есть врожденная религиозная способность (интуиция и чувство — «чаяние» или «религиозное предчувствие»). Также Татьяна Сергеевна подробно рассмотрела основные научные тезисы одного из знаковых представителей феноменологии религии Рудольфа Отто. В своём фундаментальном труде «Священное» учёный утверждал, что все религии основаны на переживании одного и того же опыта — опыта присутствия тайны. Этой иррациональной стороне религиозного переживания Рудольф Отто дал наименование «нуменозного».

О феномене религиозного обновления рассказал кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии и религиоведения РГПУ им. А. И. Герцена Д. А. Головушкин. В своём докладе он отметил, что концепт обновления еще в дискурсе начала ХХ века исходил из принципа движения вперед, связанного с глубоким возвращением к первым источникам. Однако со временем религиозное обновление стало противопоставляться религиозному фундаментализму.

Далее руководитель сектора философии религии Института философии РАН, доктор философских наук, профессор В. К. Шохин представил сообщение на тему «Что такое религиозный инклюзивизм?». В своём докладе он отметил следующие моменты: а) между теологией и религиоведением нет и не может быть конфликта; б) существует немало сфер, где теология и религиоведение могут взаимодействовать, например, в области философии религии; в) например, Джон Хик говорил о религиозном плюрализме и поделил историю религиозной мысли на 3 периода: 1) эксклюзивизм (Средние века); 2) камуфлированный инклюзивизм (до Второго Ватиканского Собора) — частицы Истины есть и в других религиях; 3) плюрализм: все традиции — как будто линзы, через которые проникает свет Трансцендентной Реальности.

Заведующий кафедрой иностранных языков СПбДА, кандидат философских наук, доцент священник Игорь Иванов в докладе «К вопросу о методологии преподавания истории религий в духовных школах» рассказал о зарубежных традициях, приведя пример четырех моделей религиозного образования: 1) открытое обучение (учитель — духовный наставник, цель — духовное совершенство); 2) академическое обучение (учитель — ученый, цель — понимание учеником системы сведений); 3) «технологическое» обучение (учитель — диагност-наладчик, цель — формирование религиозного человека через поведенческие изменения); 4) христианская миссия (учитель — социально-активный миссионер, цель — воспитание сознательных и активных миссионеров).

Заведующий кафедрой иностранных языков СПбДА, кандидат философских наук, доцент священник Игорь Иванов в докладе «К вопросу о методологии преподавания истории религий в духовных школах» рассказал о зарубежных традициях, приведя пример четырех моделей религиозного образования: 1) открытое обучение (учитель — духовный наставник, цель — духовное совершенство); 2) академическое обучение (учитель — ученый, цель — понимание учеником системы сведений); 3) «технологическое» обучение (учитель — диагност-наладчик, цель — формирование религиозного человека через поведенческие изменения); 4) христианская миссия (учитель — социально-активный миссионер, цель — воспитание сознательных и активных миссионеров).

С докладом «Социология религии: качественные и количественные методы исследования неверия» выступила кандидат философских наук, научный сотрудник Института философии РАН В. В. Слепцова. Она рассказала о том, что одной из задач социологии религии является описание границ и форм «неверия». Валерия Валерьевна изложила возможную модель применения количественных и качественных методов социологического анализа для изучения данного феномена, а также предложила критерии для типологии «неверия».

С заключительным докладом «Эпоха великих социальных открытий в науках о религии: время новых религиозных сообществ» выступил директор Института философии человека РГПУ им. А. И. Герцена, доктор философских наук, профессор Р. В. Светлов. Роман Викторович подчеркнул, что сейчас в обществе наблюдается потеря интереса к религиоведению. Дело в том, что в 90-е годы люди возлагали некоторые чаяния на эту науку, которых она якобы не реализовала. Кроме того, сместились и другие акценты: теперь предметом исследования становится юридически зарегистрированная религиозная организация, а не сущность и ценности религии.

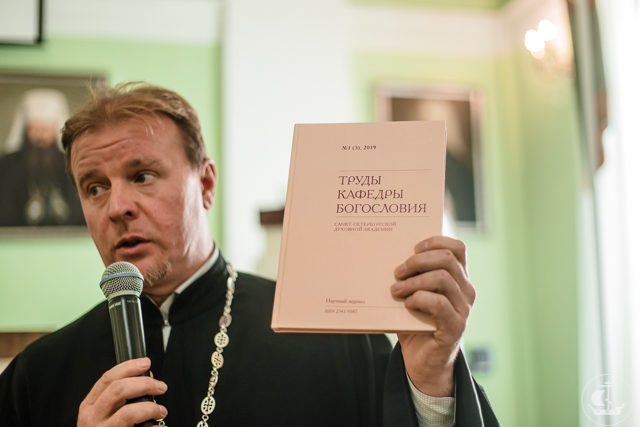

В завершение священник Дмитрий Лушников поблагодарил всех участников конференции и презентовал им первый за 2019 год номер научного журнала «Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии», отметив, что в следующих номерах журнала можно будет более подробно ознакомиться с докладами, прозвучавшими на сегодняшней конференции.