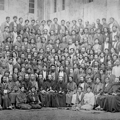

4 апреля Книжная гостиная снова организовала научную конференцию. На этот раз темой для церковно-исторической конференции стал разговор об учёном монашестве. Оживленные дискуссии показали, что для студентов этот вопрос очень интересен, а в церковной науке он мало изучен.

4 апреля Книжная гостиная снова организовала научную конференцию. На этот раз темой для церковно-исторической конференции стал разговор об учёном монашестве. Оживленные дискуссии показали, что для студентов этот вопрос очень интересен, а в церковной науке он мало изучен.

После общей молитвы вступительное слово произнёс архиепископ Петергофский Амвросий. Владыка вспомнил ответ на вопрос заданный архимандриту Кириллу Павлову о том, каким должно быть служение монаха в современном мире: «У каждого свой дар и каждый этим даром призван Богу служить. Если кто-то имеет склонность к созерцательной жизни – пусть занимается ею, если кто-то имеет склонность к социальному служению, то лучше будет выбрать именно этот путь, а если душа желает послужить церкви в качестве учёного, то и такой вариант служения возможен».

После общей молитвы вступительное слово произнёс архиепископ Петергофский Амвросий. Владыка вспомнил ответ на вопрос заданный архимандриту Кириллу Павлову о том, каким должно быть служение монаха в современном мире: «У каждого свой дар и каждый этим даром призван Богу служить. Если кто-то имеет склонность к созерцательной жизни – пусть занимается ею, если кто-то имеет склонность к социальному служению, то лучше будет выбрать именно этот путь, а если душа желает послужить церкви в качестве учёного, то и такой вариант служения возможен».

Акцентируя внимание на последнем способе служения, а именно служении Богу через науку, архиепископ Амвросий отметил невозможность углубления лишь в одну из сторон жизни учёного-монаха.

Акцентируя внимание на последнем способе служения, а именно служении Богу через науку, архиепископ Амвросий отметил невозможность углубления лишь в одну из сторон жизни учёного-монаха.

«Ученая деятельность монахов ни в коем случае не происходит в отрыве от созерцательной жизни. И поэтому здесь не надо выстраивать какую-то грань. Если ты учёный, даже носишь монашеские одежды, но не ведешь монашеский образ жизни и не стремишься очистить свое сердце, тогда ты остаёшься просто ученым, а не каким не монахом. Если ты монах и отрицаешь все, что накоплено веками в богословии и науке, то тогда ты, конечно, никакой не ученый. А вот учёный монах – это тот кто совмещает в своей жизни две эти стороны без ущерба одной из них».

– отметил отец Феодосий.«Все попытки сказать о том, что монашество и учёность – это вещи несовместимые, сводятся к простым и наивным обвинениям в карьеризме и обмирщении, которое если монах придерживается идеалов учености, то оно просто чисто физически не может возникнуть. Потому что любое делание, которым занимается духовный человек, становится духовным делом»,

Иеромонах Онуфрий (Сонькин) прочитал доклада на тему: «Монашеский бум» в Духовных Академиях в конце XIX начале XX вв.» Проанализировав все докторские защиты конца XIX в. выступающий пришел к выводу, что больше половины, кто получил докторскую ученую степень – миряне, а монашествующих от общего числа едва наберется четверть. Заканчивая своё выступление отец Онуфрий подытожил вопросом:

Иеромонах Онуфрий (Сонькин) прочитал доклада на тему: «Монашеский бум» в Духовных Академиях в конце XIX начале XX вв.» Проанализировав все докторские защиты конца XIX в. выступающий пришел к выводу, что больше половины, кто получил докторскую ученую степень – миряне, а монашествующих от общего числа едва наберется четверть. Заканчивая своё выступление отец Онуфрий подытожил вопросом:

«Какие разговоры о возрождении ученого монашества могут идти, если такое не было сформировано до революции?»

«В школах прекратилось преподавание Закона Божьего и лаврские монахи стали больше времени уделять работе с молодёжью и детьми. Создали кружок 3 молодых монаха: Иннокентий (Тихонов) и два брата Лев и Гурий (Егоровы). Взялись они за это дело потому что в основу своей жизни слова апостола Иакова: «вера без дел мертва».

«Мне кажется, – сказал отец Генадий, – что такое устройство приведет к тому, что Церковь не будет иметь никакой широкой социальной базы и в таком случае все будут зависеть от расположения государственных властей».

Подводя итог сегодняшней встречи, Дмитрий Андреевич Карпук заметил, что ученое монашество в конце XIX в. являлось заложником синодальной системы и поэтому не могло развиваться так как могло бы происходить ее развитие в других обстоятельствах.

Завершая встречу, владыка Амвросий обратился к молодым монашествующим и пожелал, чтобы те знания, которые они приобретают в стенах Духовной Академии не пропали даром, и чтобы никакие плевелы не заглушили те добрые ростки которые сегодня начинают прорастать естественным образом.

Пресс-служба СПбДА

Подводя итог сегодняшней встречи, Дмитрий Андреевич Карпук заметил, что ученое монашество в конце XIX в. являлось заложником синодальной системы и поэтому не могло развиваться так как могло бы происходить ее развитие в других обстоятельствах.

Завершая встречу, владыка Амвросий обратился к молодым монашествующим и пожелал, чтобы те знания, которые они приобретают в стенах Духовной Академии не пропали даром, и чтобы никакие плевелы не заглушили те добрые ростки которые сегодня начинают прорастать естественным образом.

Пресс-служба СПбДА