В небе ли меркнет звезда…

В небе ли меркнет звезда, Пытка ль земная все длится; Я не молюсь никогда, Я не умею молиться.

Время погасит звезду, Пытку ж и так одолеем… Если я в церковь иду, Там становлюсь с фарисеем.

С ним упадаю я нем, С ним и воспряну, ликуя… Только во мне-то зачем Мытарь мятется, тоскуя?..

Исторический контекст

Рубеж XIX–XX вв. был переломным периодом не только в социально-политической, но и духовной жизни России. Это было время революций, войн и интенсивных религиозных исканий.

К началу революции 1905 года все общество было подвержено религиозным сомнениям и колебаниям. Революционные потрясения повлекли за собой одновременно и оппозиционное отношение к Церкви (особенно в кругах интеллигенции), и обращение к христианской религии, и трансформацию христианства в новые религиозные учения (самым влиятельным из которых была софиология Владимира Соловьева).

Поэтесса и литературный критик Зинаида Гиппиус — один из ведущих организаторов религиозно-философских собраний

Писатели, философы и художники объединялись во множество религиозных направлений и группировок. В Петербурге и Москве возникали религиозно-философские собрания, самым известным из которых был кружок Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского. Они проводили особые встречи, на которых был провозглашен новый образ Церкви, их молитвы были больше похожи на таинственные заклинания — художественного содержания в них было гораздо больше, чем духовного.

Иннокентий Анненский знал о деятельности этих группировок, сект и религиозных кружков, но относился к ней скептически. По поводу показной театральности одного из таких собраний он пишет: «Искать Бога — Фонтанка, 83. Срывать аплодисменты на Боге… на совести. Искать Бога по пятницам… Какой цинизм!»

Но и его захватило всеобщее увлечение духовными вопросами, на которые он попытался ответить в самом конце своего жизненного и творческого пути.

Автор

Парадокс Иннокентия Анненского (1855–1909) в том, что как поэт он стал широко известен только после своей смерти. В сознании своих современников он был прекрасным педагогом, переводчиком, знатоком классических языков и античной литературы. О том, что Анненский пишет стихи, практически никто не знал. Анненский-поэт всегда был одинок: не примыкал ни к одной из многочисленных поэтических школ. Он решил открыться публике лишь в 1904 году.

И.Ф. Анненский 1900-е годы

Сегодня практически каждый читатель знает Анненского как минимум по одному стихотворению «Среди миров», которое стало популярным романсом:

«Среди миров…» (исп. В. Высоцкий)

«Среди миров…» (А. Вертинский)

Среди миров, в мерцании светил Одной Звезды я повторяю имя… Не потому, чтоб я Ее любил, А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело, Я у Нее одной ищу ответа, Не потому, что от Нее светло, А потому, что с Ней не надо света.

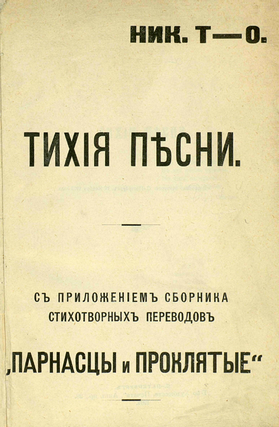

Псевдоним — «Никто»

Поэтический дебют Анненского получился загадочным.В 1904 году вышла небольшая книга стихов под заглавием «Тихие песни». Вместо имени автора на обложке стояла надпись: «Ник. Т – о». Никто. Это был пример мистификации, популярной на рубеже веков. Угадать, что под этим странным псевдонимом скрывался известный педагог, директор гимназии в Царском Селе Иннокентий Анненский, литераторы не смогли. К примеру, Александр Блок, которому сборник явно понравился, посчитал, что «Ник. Т – о» – это многообещающий молодой поэт. Блок, отметив «настоящее поэтическое чутье» «молодого» автора, признался, что в «Тихих песнях» ему открылась «человеческая душа, убитая непосильной тоской». Он даже не мог подумать, что этому «молодому» поэту было почти пятьдесят лет!

Первый стихотворный сборник Анненского, где он скрывался под псевдонимом «Ник. Т — О»

Однако этот псевдоним можно было разгадать. Несколько букв для него были взяты из имени автора – Иннокентий. Прозвищем «Никто» назвал себя древнегреческий герой Одиссей, чтобы спастись из пещеры великана циклопа Полифема. И, зная увлечение Анненского античной культурой, можно было предположить, что за безликим «Ник. Т – о» скрывается именно он. Но образ консервативного педагога и прекрасного ученого никак не соотносился с тоскующим, печальным поэтом, которым предстал перед читателями Анненский в своем первом поэтическом сборнике.

«Работаю исключительно для будущего»

Выходец из дворянской семьи Иннокентий Анненский, окончивший историко-филологический факультет Петербургского университета и овладевший четырнадцатью языками, среди которых были как современные, так и древние, вступил на путь долгой и успешной педагогической деятельности.

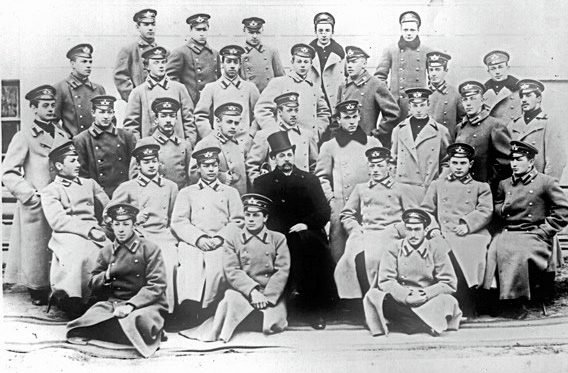

Царскосельская Императорская Николаевская гимназия, директором которой был И.Ф. Анненский

Он преподавал древние языки, читал курсы по истории древнегреческой литературы. В 1896 году он стал директором гимназии в Царском Селе. Благородный в обращении, привлекательный, вежливый Иннокентий Фёдорович был кумиром для своих учеников, заражал их интересом к античности. Для самого Анненского античность была любимой эпохой. Главное увлечение всей его жизни — перевод наследия греческого трагика Еврипида на русский язык. «Нисколько не смущаюсь тем, что работаю исключительно для будущего», — так Анненский определял значение своего перевода. Он также сам создавал трагедии на античные сюжеты, а в его стихах часто встречаются образы древнегреческих мифов.

Анненский среди учащихся Царскосельской гимназии

Однако в 1906 году он был уволен с поста директора гимназии. Главной причиной стали волнения в гимназии во время революции 1905 года. Анненский не видел беды в том, чтобы студенты выражали свои взгляды. Для руководящих верхов такое благодушное, спокойное поведение директора и поддержка «политически неблагонадёжных» представлялись сомнительными. Анненский был отстранен от деятельности в гимназии и лишен общения с воспитанниками. Тогда Анненский решает сосредоточиться на литературной работе.

Смерть с портфелем в руке

1909 год — последний в жизни Анненского. Он наконец-то очутился в литературной среде, о которой так мечтал. Он принимает участие в организации журнала «Аполлон» — одного из значимых журналов для истории всей русской литературы, пишет стихи и очерки, ожидается выход его второй поэтической книги «Кипарисовый ларец».

Царскосельский вокзал, на ступенях которого скончался Иннокентий Анненский

В последний ноябрьский день он провел лекции на Высших женских курсах и должен был вечером читать доклад в Обществе классической филологии. Выступлению не суждено было состояться: Анненский скончался от внезапной остановки сердца, упав на ступенях Царскосельского вокзала с портфелем, где лежала рукопись доклада.

«Я слабый сын больного поколенья…»: во что верил Анненский?

Анненский был значительно старше поэтов-символистов. И, как многие образованные люди XIX века, не был церковным человеком. Он мало кому сообщал о своих взглядах на веру и религию. Также трудно сказать, являлся ли его интерес к античности источником религиозного интереса, или этот интерес был исключительно исторический и эстетический.

Однако некоторые современники отмечали, что его натуре все же была свойственна религиозность (возможно, наследственная: прадед Анненского был священником).

Обложка одного из номеров журнала «Аполлон»

Знание Писания в большинстве стихотворений Анненского служит поиску чисто эстетических образов: «сочатся грозди и краснеют… точно гвозди / После снятого Христа» («Конец осенней сказки»). Поэт хорошо знал христианский религиозный символизм и в раннем творчестве обращался к евангельским сюжетам (поэма «Магдалина»). Стихотворений, в которых есть попытка отразить собственный религиозный поиск, у Анненского мы не найдем. И только в небольшом стихотворении «В небе ли меркнет звезда…» поэт решается осмыслить свое отношение к Богу, молитве и вере и рассказать о нем. В этом смысле это стихотворение — откровение, о котором читатели смогли узнать только после смерти автора.

Произведение

«В небе ли меркнет звезда…» — это посмертное стихотворение Иннокентия Анненского. Оно увидело свет в 1910 году в одиннадцатом номере журнала «Аполлон». Это единственное стихотворение поэта, в котором он открыто говорит о своем отношении к религии.

Отсылки к Библии

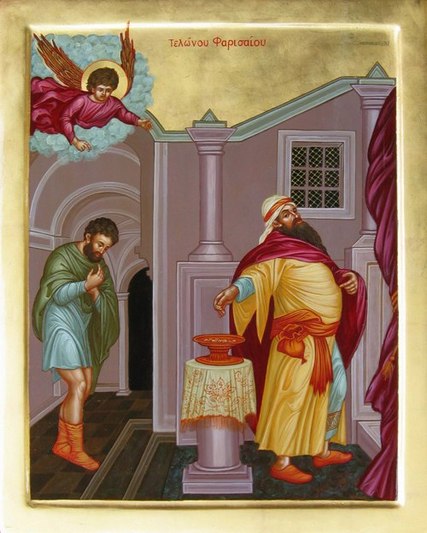

В основе стихотворения Иннокентия Анненского — известная евангельская притча о мытаре и фарисее.

Однажды Иисус Христос рассказал своим ученикам о том, как два человека пришли помолиться в Иерусалимский храм. Один из них был фарисей, который хвалился своей праведностью, показным исполнением благочестивых правил. Молитва фарисея была лицемерна: он не просил милости у Бога, а только хвалил себя самого за то, что соблюдает пост и жертвует столько, сколько предписывает ему закон. Он признавал себя безгрешным, осуждая остальных людей (благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи).

Другим молящимся человеком был мытарь, т. е. сборщик налогов. Часто они брали денег больше, чем надо, обманывали и обижали людей, поэтому все относились к ним с презрением. Мытарь робко стоял вдали и, не смея поднять своих глаз, отчаянно взывал ко Всевышнему: «Боже! Будь милостив ко мне грешному!»

Мытарь и фарисей. Икона

Мытарь сознавал свои дурные поступки и не старался припомнить какие-то добрые дела, оправдывая себя. В своей молитве мытарь смиренно просил у Бога милости для своей грешной души.

Тогда Господь сказал: Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится (Лк 18:9–14).

Раскаяние грешника мытаря — искреннее. Именно поэтому Господь в силах помиловать этого человека, смягчить душу грешника, наставить его на путь исправления. Молитвы же фарисея полны лицемерия и гордыни. В этом — его грех. Самодовольно считая себя праведным, он не желает милости Божией. Притча о мытаре и фарисее прекрасно иллюстрирует известную духовную истину: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать (Иак 4:6).

Анненский: мытарь или фарисей?

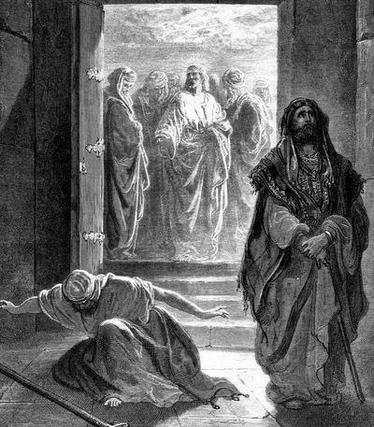

Стихотворение условно делится на две части. Иннокентий Анненский, сравнивая себя с фарисеем, откровенно говорит: «Я не умею молиться». Анненский ощущает себя страдальцем, осознает все несовершенства жизни. Но, несмотря на все беды, он не пытается отыскать спасения в молитве. В церкви он становится рядом с тем, кто не способен к искреннему молитвенному покаянию.

Мытарь и Фарисей. Гюстав Доре

Последние же строки меняют весь настрой стихотворения. Оказывается, глубоко в душе героя живут метания. Он, как мытарь, понимает, что грешен, сомневается в своем безверии. Его тоска — это тоска по Богу. Здесь у героя Анненского видна расколотость сознания, страдания, возникает образ кающегося человека. В нем проступают черты того, кто, осознавая свои ошибки, все-таки хочет обратиться к Богу за помощью.

Одновременно с этим в стихотворении проявлена религиозная раздвоенность эпохи. С одной стороны — стремление к истинной религиозности, к спасению, а с другой — элемент недоверия к Церкви. Новое понимание церковности, молитвы, свойственное многим современникам Анненского, собирает воедино фарисеев, в кругу которых оказывается поэт. Он не может найти себя в церкви. И он, как мытарь, ищет подлинного покаяния.

Непонятные слова

Фарисей — член религиозно-политической партии зажиточных слоев городского населения в Иудее. Фарисеи отличались фанатизмом и лицемерием в выполнении внешних правил благочестия. Иносказательное значение слова фарисей — лицемер.

Мытарь — сборщик податей и налогов в Иудее. Они часто были замечены в обсчетах и вымогательствах, считались притеснителями, грешниками и ворами.

Воспрянуть — преодолеть уныние, ощущение подавленности; стать бодрым, оживиться.

Занегина Ася