Предстоящий 2017 год – юбилейный. Исполняется 100 лет с начала событий, которые изменили ход российской и мировой истории. В это столетие происходило разное: Россия пережила триумфы и падения. В сознании православных людей XX век – эпоха мученического подвига сонма святых, превзошедшего числом собор древних мучеников, пострадавших за Христа в Римской империи до ее обращения. Гонения на Церковь явились катастрофой для ее внешнего положения, повлекли за собой отпадение от веры миллионов немощных духом, но подвиг новых мучеников и исповедников – это и слава Церкви, ее триумф. Триумфом России как государства стала победа над фашистской Германией – над врагом, в замыслы которого входило порабощение ее народа, на что, казалось, у Германии имелись шансы.

Революционное начало ушедшего века носило трагический характер. Выход России из войны с противником, обреченным на поражение, выход, сопряженный с колоссальными территориальными потерями, явился государственной катастрофой: из стана потенциальных победителей Россия перешла в лагерь побежденных. Брест-Литовский мир, «похабный», по характеристике его инициатора, заключен был ввиду разложения армии – на пороге вместо «войны народов» стояла уже другая, гражданская война. Подобное развитие событий стало неизбежным после пресловутой «бескровной» революции, которая уже в первые свои дни стоила крови сотен лучших людей России: оставшихся верными присяге офицеров, солдат, полицейских, зверски убитых мятежниками – «ворами» на языке старинных русских актов, а с учетом всех последствий Февральской революции на ее счету гекатомбы жертв, включая, разумеется, и самих революционеров разных генераций: кадетов, эсеров, меньшевиков, троцкистов, ленинцев и им подобных. Октябрь, за честь которого борются его поклонники против современных почитателей «бескровной» из либерального лагеря, выглядит грознее; он, как и полагается, последовал за февралем через восемь месяцев. События могли пойти и по иному руслу, окажись во власти эсеры вкупе с анархистами, но и этот вариант был бы столь же кровавым, как и тот, который привел к власти левых социал-демократов – большевиков. Персоны, вышедшие на авансцену в феврале 1917 года, оказались не в рост масштабу развивавшейся катастрофы, понадобились деятели, соразмерные таким фигурам из прошлого, как Пугачев, Пестель, Бакунин, Нечаев, они и не преминули явиться.

П.Н. Милюков

Выступление Милюкова, состоявшее из недосказанных и бездоказательных обвинений, или, лучше сказать, инсинуаций, из пафосных риторических тирад, имело оглушительный успех среди депутатов и солидарных с ними кругов общественности и послужило сигналом к энергичному словесному натиску думского большинства на правительство. Но это был всего лишь сигнал. П.Н. Милюков и раньше не скрывал своей крайней оппозиционности, своей нелюбви к самодержавию, своей левизны.

Заговор генералов и думских политиков открывал перспективу замены монархического правления на олигархическое

Впрочем, в XVIII столетии и в последний раз в 1801 году случались и удачные дворцовые перевороты. Но и тогда один из таких переворотов повлек за собой кровавую пугачевщину. А надеяться осуществить подобную затею без вовлечения в это дело широких кругов и народных масс после революции 1905–1907 годов было удивительной благоглупостью. Заговор генералов, вступивших в комплот с думскими политиками, открывал перспективу замены монархического правления на олигархическое, памятное из событий тогда двухсотлетней, а ныне трехвековой давности, с неизбежными при подобных экспериментах смутой, самозванщиной, орудованием на политической авансцене «воров» и иностранным вмешательством. Насколько такая олигархическая система правления была жизнеспособна в России, показала последующая история.

«У семи нянек дитя без глазу» – это о государственном правлении, и правлении олигархическом

Если бы заговорщики, дерзнувшие поднять руку на Помазанника Божия, лучше понимали традиционное национальное правосознание, склад политического ума русского народа, они бы призадумались, прежде чем пускаться во все тяжкие. А ведь для этого достаточно было раскрыть книгу под названием «Пословицы и поговорки русского народа, собранные В. Далем» и внимательно почитать ее. В ней можно обнаружить остающиеся и по сей день актуальными изречения народной мудрости о Верховной власти и о том месте, которое в народном правосознании занимают «бояре», из чего можно сделать выводы и относительно того, способен ли наш народ доверять «боярам», когда они пытаются править самостоятельно. Вот русские пословицы, в которых говорится о Царе: «Без Бога свет не стоит, без Царя земля не правится»; «Без Царя земля вдова»; «Светится одно солнце на небе, а Царь русский на земле»; «Грозно, страшно, а без Царя нельзя»; «Одному Богу Государь ответ держит». А вот и русские пословицы о боярах и царских слугах: «Жалует Царь, да не жалует псарь»; «Царь гладит, а бояре скребут»; «Царские милости в боярское решето сеются»… И еще: «У семи нянек дитя без глазу» – это не только и не столько о педагогике, сколько о государственном правлении, и правлении олигархическом. В народном восприятии уважения заслуживает лишь такой начальник, о котором можно сказать словами М.Ю. Лермонтова: «Полковник наш рожден был хватом: слуга Царю, отец солдатам». В противном случае получается иначе: «Царю застят, народ напастят».

Милюков и Пуришкевич своими провокационными выступлениями пытались внушить публике, а чрез нее и народу, включая и воевавших солдат, что «король гол». Народ, доверявший подобным инсинуациям, осмысливал эту ситуацию по-своему: в его мифологической памяти восставали образы, порожденные смутой и самозванщиной начала XVII века: Царя подменили, а значит, нужен другой и настоящий царь. Между тем «временные министры», заменившие Царя, восприняты были народом как самозванцы, и уж если жить без Царя, то, по мысли взбаламученных народных масс, тогда тем более без бояр и воевод, без господ и начальников, а по своей воле – потому что в народной среде зрела и такая мысль: «Все бы законы потонули да и судей бы перетопили», потому что «где закон, там и обида». Так 100 лет назад начиналась очередная российская смута.

Февральская революция. Петроградская красная гвардия на демонстрации. Фото. 1 мая 1917

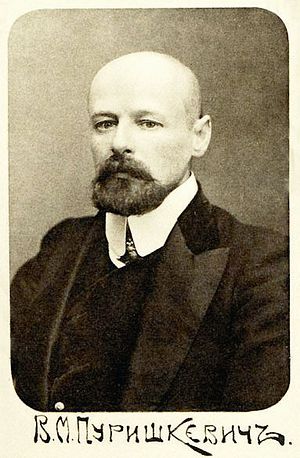

Действовал ли В.М. Пуришкевич исходя из благих намерений или из иных и более сомнительного свойства? Оставался ли он в конце 1916 года искренним монархистом, за какового выдавал себя, и всего лишь совершил глупость? Уже при Временном правительстве против деятелей правых партий возбуждались уголовные процессы, и многие из них подверглись бессудным расправам, особенно в первые дни «бескровной». После Октябрьского переворота репрессии против политических противников, тем более против «союзников» (так тогда называли членов «Союза русского народа» и «Союза Михаила Архангела») стали более последовательными и жестокими. 18 ноября (1 декабря) 1917 года В.М. Пуришкевич был арестован, ему предъявили обвинение в участии в контрреволюционном заговоре. По таким делам тривиальной карой был расстрел. Пуришкевича приговорили к 4 годам принудительных общественных работ, но 17 апреля 1918 года по требованию председателя ВЧК Ф.Э. Дзержинского и комиссара юстиции Северной коммуны Н.Н. Крестинского он был освобожден. Формальным основанием для срочного вмешательства высокопоставленных советских начальников была болезнь сына В.М. Пуришкевича. Спустя две недели, 1 мая, он был амнистирован по декрету Петроградского совета, после чего благополучно уехал на юг, к А.И. Деникину. Подобное великодушие не склонных в иных случаях к особому милосердию деятелей наводит на мысль о давней связи Пуришкевича с его политическими противниками из крайне левых кругов. Думается, однако, что подобное подозрение неосновательно. Большевики, с одной стороны, могли таким образом отблагодарить своего врага за совсем не малый вклад, который он внес в дело крушения старого режима, поучаствовав, хотя бы и не намеренно, в уготовлении пути для их прихода во власть; а с другой – за этим актом человеколюбия могли стоять вполне прагматические расчеты, что выпущенный ими на свободу импульсивный политик весьма и весьма способен наломать дров там, где он будет действовать.

По требованию Дзержинского Пуришкевич был освобожден. С чем связано проявление такого милосердия?

В Ростове-на-Дону Пуришкевич стал издавать журнал крайне правого и монархического направления «Благовест». Этот журнал шел вразрез с идеологией, которой придерживалось правительство А.И. Деникина, и тем самым, при всей основательности проповедуемых на его страницах идей, вносил разлад в умонастроения деникинцев, не способствуя успеху Белого дела. Эскапады В.М. Пуришкевича и их последствия – поучительный и ныне пример того, к каким пагубным результатам могут вести самочинные инициативы тщеславных ревнителей, казалось бы, благого дела, тех, которые, по одной известной и уже не русской, но меткой поговорке, склонны почитать себя святее папы Римского.